코오롱인더스트리㈜ FnC부문

- 대표이사

- 유석진

- 서울특별시 강남구 삼성로 518

- TEL

- 1588-7667 (유료)

- kolonmall@kolon.com

- 통신판매업신고

- 제 2017-서울강남-02297호

- 사업자등록번호

- 138-85-19612

ⓒ BY KOLONMALL. ALL RIGHT RESERVED

ⓒ BY KOLONMALL. ALL RIGHT RESERVED

매년 여름이 되면 '캐리어를 신으로 모신다', 같은 말이 나온다. 캐리어는 에어컨을 발명한 사람이다. 그렇다면 매년 겨울에는 다운 재킷을 발명한 사람을 떠올려야 하지 않을까? 다운 재킷은 근대 복식사에서 손에 꼽을 정도로 혁명적인 발상의 산물이다. 혁명이 그러하듯 다운의 혁명가는 변두리 출신이었다.

옷이 만들어지는 이유가 몇 가지 있는데 다운은 철저히 기능성 의류로 출발했다. 20세기 초 신사의 덕목은 극한에 도전하는 것이었다. 그 중 하나가 등산이었다. 영국의 역사적인 산악인 조지 말로리가 대표적 산악인 중 하나다. 말로리 팀은 지구에서 가장 높은 에베레스트 산 등정을 준비했다. 그때 추운 곳에 가려는 서양인은 뭘 입었을까? 놀라지 마시길. 트위드를 입었다. 그때는 남극 탐험대도 버버리 더플 코트를 입던 시대였다.

원래 변두리 사람들이 인습에서 자유롭다. 방한의류의 신기원을 제안한 사람은 호주의 등반가이자 르네상스맨 조지 핀치였다. 그 역시 말로리 팀에 속해 등반을 준비하고 있었다. 말로리 팀이 고작 트위드로 추위를 달랠 때 호주인은 모두가 '웃겨 죽는' 옷을 하나 고안했다. 풍선에 쓰는 섬유로 외피를 만들고 오리털을 채워 넣었다. 오늘날의 다운 재킷 개념이 여기서 왔다. 영국인들이 호주인의 아이디어를 무시하다 모두 받아들이는 데에는 긴 시간이 걸리지 않았다. 모두 핀치의 옷을 입었다.

핀치의 개념이 상품화되기까지는 시간이 조금 더 걸렸다. 상품화의 주인공은 태평양 건너 미 서부의 시애틀에 살았다. 시애틀의 에디 바우어는 시애틀의 산악인들을 위해 옷 안에 오리털을 넣고 퀼팅 처리를 했다. 그게 현대 다운 재킷의 시초이자 아직도 아웃도어 브랜드 에디 바우어의 시그니처인 스카이라이너 재킷이다. 1920년대-30년대 사이에 인간은 새의 깃털을 몸에 감아 방한복을 만들게 된 것이다. 2022년은 핀치가 처음 다운 방한복을 만든지 100년째 되는 해다.

자연 소재 중 방한 복식의 소재는 크게 둘이었다. 포유류의 털 혹은 포유류의 가죽. 전자는 양털 등, 후자는 다양한 동물의 가죽이다. 털은 보온성이 덜했고 가죽은 너무 무거웠다. 화학 섬유 사이에 새의 깃털을 채우는 건 말 그대로 근대적 대안이자 혁명이었다. 새의 깃털이 화학 섬유 사이에서 공기를 머금고 있다. 가벼운 동시에 따뜻한 비결이다.

다운 재킷은 왜 다 가로 스티치가 있어 올록볼록할까? 중력 때문이다. 다운 재킷은 개념적으로 거위털 이불과 똑같다. 거위털 이불을 현수막처럼 걸어둔다면 중력에 의해 털들이 모두 바닥으로 쏠릴 것이다. 다운 재킷도 그렇다. 털의 보온이 몸 곳곳에 작용하려면 옷에 구획을 만들어 털을 세로로 널어야 한다. 정 가로줄무늬가 싫다면 요즘 옷 중에는 밖으로 안 보이게 오리털 칸을 구획한 옷도 있다.

사진1) 실제 오리털 파카에 들어 있는 다운과 페더를 꺼내 본 모습. 약간의 갈색은 보온 품질과는 상관이 없다

다운 재킷을 보다 보면 궁금해진다. 오리털과 거위털 중 무엇이 더 좋은가. 다운은 무엇이고 페더는 무엇인가. 어떤 옷은 '필파워'라는 말도 적어 두었던데 필파워는 무슨 힘인가? 이 질문들에 대한 답을 알아도 질문은 계속된다. 그래서 다운 재킷이 얼마나 따뜻한지 어떻게 알 수 있을까? 하나씩 알아보면 어렵지 않다.

오리털과 거위털 중에선 뭐가 더 좋을까. 거위털이라 여겨진다. 왜인가. 거위가 더 커서다. 몸이 크니 털도 크다. 깃털이 커질수록 털 하나가 붙잡을 수 있는 공기의 양이 많아지고, 그래서 더 따뜻해진다는 논리다. 논리야 그렇지만 도시생활을 하는 도시인들이 이 미세한 차이를 얼마나 알지는 모르겠다. '덕 다운duck down'이 오리털, '구스다운goose down'이 거위털이다.

사진2, 3) 다운과 페더를 확대해 촬영한 것.

다운down과 페더feather는 털의 종류를 말한다. 새털에도 종류가 있다. 솜털은 오리나 거위의 아랫배에 난 부드러운 털, 깃털이 나머지 털이다. 솜털이 '다운'이고 깃털이 '페더'다. 지금까지의 이야기로 보면 다운 재킷에 들어가는 털이 네 종류다. 오리 솜털(덕 다운), 오리 깃털(덕 페더), 거위 솜털(구스 다운), 거위 깃털(구스 페더). 솜털 비율이 높을 수록 고급이다. 솜털:깃털 비율이 8:2만 되어도 훌륭하다. 고급 다운 재킷의 솜털:깃털 비율은 9:1까지 올라간다.

사진4, 5) 다운과 페더는 베개 소재로도 많이 쓴다. 발등 부분을 다운 패딩으로 처리한 수부의 슬리퍼.

'필 파워'라는 단위도 있다. '다운 1온스(28g)를 24시간 압축한 뒤 풀었을 때 부풀어오르는 정도'고, 높을 수록 보온력이 높다고 여겨진다. 산악용 본격 다운 파카는 필파워가 900까지 가는 것도 있다. 보통 이 정도면 도시에서는 오버 스펙이라고 봐도 된다.

이 모든 요소들이 더해지고 용어 사용도 제각각이라 다운 재킷을 고르려면 시간이 조금 걸린다. 솜털/깃털과 다운/페더를 자의적으로 쓰는 업체가 많다. 저가형 다운 재킷의 경우는 솜털:깃털 비율이 6:4이거나 5:5인 경우도 있다. 웬만한 월급에 육박하는 가격의 고가 다운 재킷을 출시했는데 털에 대한 지표를 표기하지 않은 패션 브랜드도 있다. 그래도 좋은 다운 재킷은 무엇인가?'에 대한 질문엔 정답이 없다. 현대 도시 생활의 옷은 기능만으로 입는 게 아니니까.

다만 '따뜻함의 가성비를 구현할 수 있나?'에는 대답할 수 있다. 가능하다. 인기와 유행 때문이다. 도시인의 겨울옷은 100% 기능성 의류가 아니다. 멋도 중요하고 남들 시선도 중요하니 준수한 보온성의 다운 의류 중에는 반드시 고객의 선택을 받지 못한 게 있다. 브랜드나 디자인에 구애받지 않는다면 옷의 택을 보고 깃털 함량에 유의해 다운 재킷을 사는 것도 현명한 일이다.

사진6, 7) [Henry Cotton's x Spectator] 왁스드 코튼 다운 파카

역사가 100년 가까이 되었으니 다운 재킷 역시 발전하고 있다. 눈에 띄는 게 이른바 '라이트 다운'이다. 다운 재킷을 얇게 만들어 간절기용 의류나 겨울옷의 중간층 옷으로 입게 한 옷들이다. 여기에도 기술이 있다. 다운 재킷이 두꺼운 이유 중 하나는 털이 들어 있는 '다운 팩'이 따로 있기 때문이다. 다운 팩 위로 한번 더 꿰매어 옷을 만드니 그만큼 옷이 두꺼워진다. '라이트 다운'류는 다운 팩 없이 바로 옷 안에 다운을 집어넣는다. 생산기술의 발달이 가벼운 다운 의류를 낳은 셈이다.

사진8, 9) 문제작 패딩, 코오롱스포츠 안타티카 랩 변온 다운 컨티넘. 온도에 따라 겉감의 색이 변한다.

다운 재킷의 보온성은 털 뿐 아니라 털을 품은 섬유 소재의 영향도 많이 받는다. 물이나 바람에 강한 화학섬유를 사용할 경우 방풍이나 방수에서 더 유리하며, 첨단 섬유를 사용할 경우 실험적인 옷이 태어나기도 한다.

사진10~13) 손을 닿고 떼었을 때. 인간의 체온이 닿은 자리만 밝아져 있다. 실내와 실외 착용모습 비교

좋은 예가 올 시즌 코오롱스포츠의 안타티카 변온 다운이다. 이 옷은 이름처럼 영상 10도 이하로 내려가면 옷의 색이 변한다. 세계에서 유례를 찾기 힘든 컨셉추얼 다운 재킷이다. 그래서인지 가격도 웬만한 고가품 다운 재킷보다 비싸고, 심지어 같은 안타티카 라인의 '로로피아나 원단 다운'보다도 비싸다. 그러나 이렇게 컨셉추얼한 옷이 양산되어 일반인이 살 수 있는 기회는 별로 없다. OLO 매거진 원고라서 하는 말이 아니다. 나는 이 재킷의 구매를 진지하게 고려하고 있다.

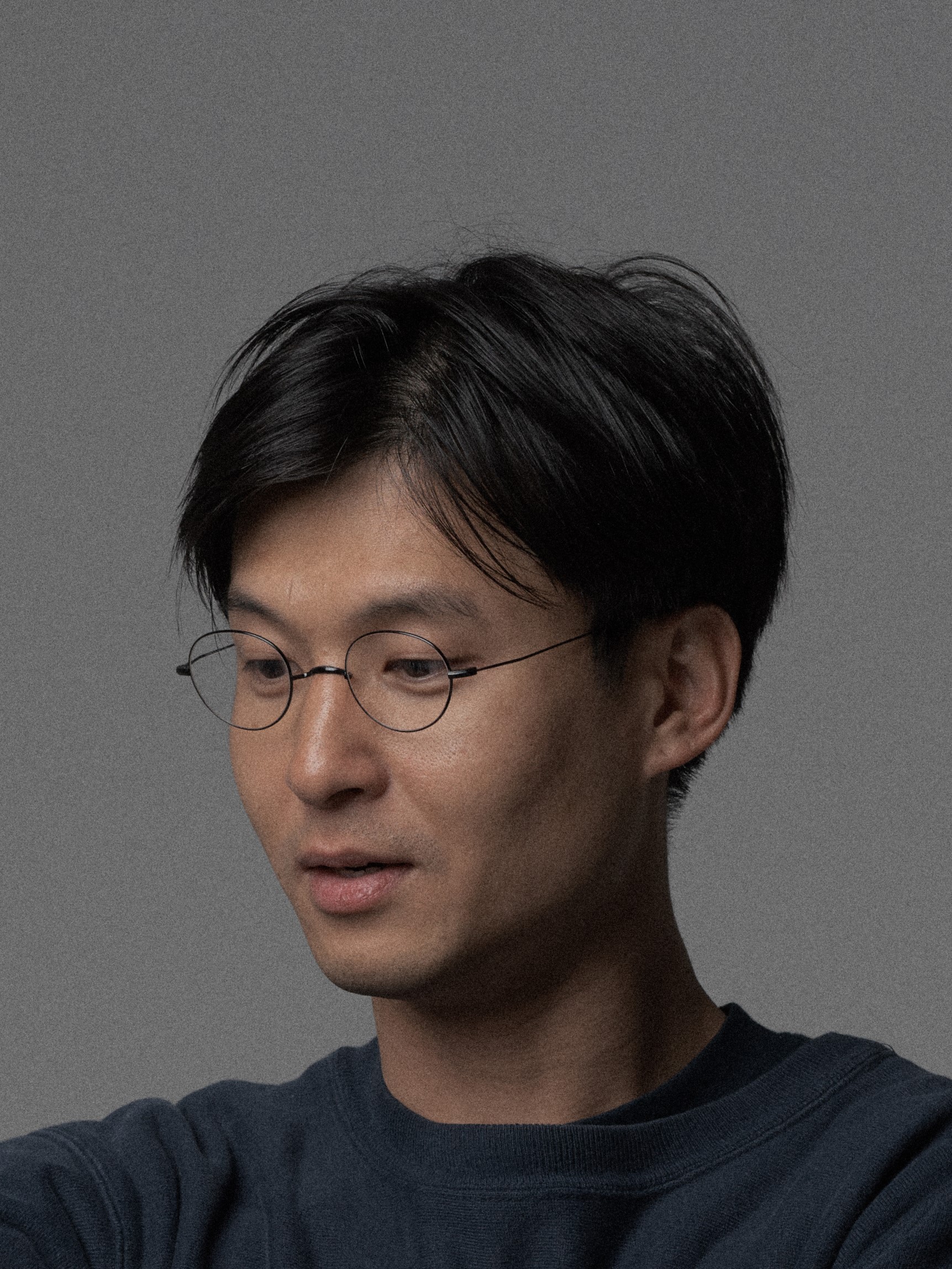

정보를 찾고 정리해 페이지를 만듭니다. 2023년에는 잡지사 에디터로 일하며 각종 매체에 원고를 기고하고 있습니다.

첫번째 댓글을 달아보세요!