코오롱인더스트리㈜ FnC부문

- 대표이사

- 유석진

- 서울특별시 강남구 삼성로 518

- TEL

- 1588-7667 (유료)

- kolonmall@kolon.com

- 통신판매업신고

- 제 2017-서울강남-02297호

- 사업자등록번호

- 138-85-19612

ⓒ BY KOLONMALL. ALL RIGHT RESERVED

ⓒ BY KOLONMALL. ALL RIGHT RESERVED

장년의 근로자께서 옷걸이에 걸린 재킷에 비닐을 씌우고 계셨다. 나는 전부터 이 일을 어떻게 하는지 궁금했다. 내가 할 때는 늘 닭이 활개를 치는 것처럼 요란한 소리와 함께 비닐을 다 구겨야 겨우 구깃하게 옷에 비닐의 씌워진다. 가끔 옷을 살 때 보면 비닐도 옷도 전혀 구김이 없다. 이 분의 동작을 보며 비결을 깨달았다. 그는 긴 비닐 봉투를 양쪽으로 당겨서 팽팽하게 잡았다. 당긴 봉투를 순식간에 씌워서 쭉 내렸다. 한쪽만 막혀 있던 비닐이 옷걸이의 머리 부분에 걸려 딱 찢어졌다. 순식간에 완성. 나는 그 광경을 홀린 듯 지켜보았다. 몸에 밴 숙련이란 그런 것이다. 이해할 수는 있어도 재현할 수는 없었다.

이 광경의 무대는 서진어패럴 공장이었다. 공장에는 별다른 이정표가 없었다. 몇 분께 물어서 겨우 들어가니 내 눈 앞에 비닐을 씌우는 근로자께서 일하고 계셨다. 그걸 보고 있으니 누군가 다른 분께서 다가와 우리를 안내하셨다. 미로처럼 느껴지는 복도와 계단을 지나 2층으로 올라가자 아무도 없는 회의실이었다. 회의실 벽 한 면 전체에는 온갖 재킷이 걸려 있었다. 반대편 게시판에는 처음 보는 말들이 적혀 있었다. 제목은 패턴별 어깨솜, 마꾸라. 각 항목은 얇은 패드, 오렌지 패드, 마꾸라는 윈져 마꾸라, 오렌지 마꾸라...새로운 산업 용어를 보는 건 언제나 흥미로운 일이었다.

*마꾸라 : 옷 어깨 양쪽 끝이 처지지 않게 넣는 솜이나 천 같은 뭉치.

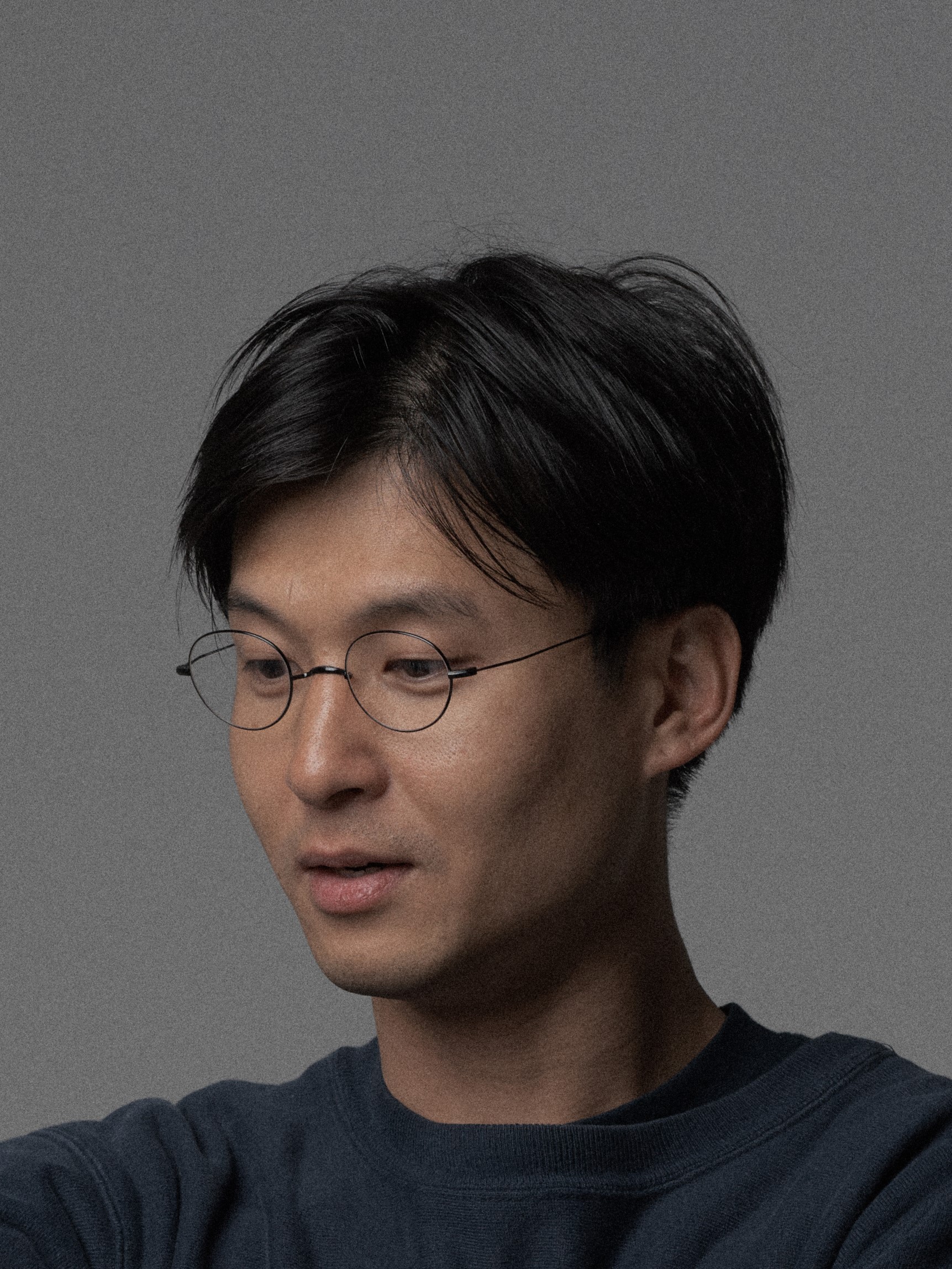

그러는 동안 오늘의 등장인물이 모두 도착했다. 우리와 함께 의류 공장을 볼 코오롱 FnC 담당자 분들, 그리고 오늘의 주인공인 서진어패럴 김용환 이사. 우리는 마주앉아 서진어패럴에 대한 흥미로운 이야기를 들었다. 김용환 이사가 재킷을 등지고 앉았다. 자신이 이 공장에서 만들어진 모든 재킷을 대변할 수 있는 것처럼. 이야기를 들어보니 그에게는 실로 그럴 만한 역량과 경험이 있었다.

서진어패럴은 양복 전문 제조업 회사다. 1966년부터 이 자리에서 양복을 만들어 왔다. 전 회사 이름은 삼풍, 삼풍백화점 붕괴의 삼풍과는 이름만 같고 다른 회사다. 실제로 삼풍백화점 붕괴 후 같은 회사냐는 오해를 받아 회사 이름을 바꾸었다 했다. 바꾼 이름이 캠브리지 멤버스다. 코오롱FnC가 15년 전인 2008년 서진어패럴을 인수해 지금 상황이 되었다. OLO 매거진에서는 올 하반기부터 옷 혹은 옷과 관련된 원부자재들을 실제로 만드는 콘텐츠를 만들기로 했고, 서진어패럴이 그 첫 주인공이었다.

서진어패럴은 실제로 가보니 옷을 따라가는 우리의 여정에 첫 주인공이 될 가치가 충분했다. 이곳에는 풍부한 역사가 있었다. 역사로만 남지 않는 숙련된 기술이 있었다. 그리고 역사와 기술로도 어쩔 수 없는 시대의 흐름이 있었다. 김용환 이사의 안내와 함께 정장을 만드는 과정을 따라갔다.

“이 천 조각이 지금 여기를 쭈르르 거치면 옷 한벌이 되는 겁니다." 오늘 지켜본 모든 여정을 한 마디로 요약하는 말이다. 김용환 이사가 가장 여러 번 반복한 말이기도 했다. 현장 사람들의 말은 실제보다 겸손한 경우가 많다. 김용환 이사가 묘사한 '쭈르르' 역시 보통 일이 아니었다. 김용환 이사 역시 말로만 겸손하게 한 뒤 우리를 상상도 못한 기계 앞으로 데려갔다. 그 기계란 다름 아닌 스폰징 기계였다. 섬유가 온도에 따라서 수축 등의 변형을 할 수 있기 때문에 입고 된 원단에 적절한 열을 가해 미리 수축 시킨다. 이런 기계가 있을 줄은 생각도 못했다.

섬유 찜기를 시작으로 각 공정이 돌아간다. 음악을 듣다 보면 전문가가 아니어도 지휘자의 노고를 알 수 있다. 서진어패럴 공장도 그랬다. 각 공정을 보며 설명을 듣다 보니 내가 의류 생산 근로자나 생산관리 담당자가 아니어도 각자의 노고가 보였다. 스팀을 통한 수축을 거친 원단은 정해진 흐름과 절차에 따라 강물처럼 멈추지 않고 흘러간다. 패턴에 맞춰 자른다. 잘린 패턴은 각 부문별 전문 봉제 근로자께서 재봉한다. 원단은 재단기를 거쳐 부품 하나하나라 할 수 있는 조각이 되고, 각 조각은 각각의 봉제 과정을 거쳐 팔, 몸판, 앞판 등의 조각이 된다. 그 조각들을 모아서 또 각각의 조립과 후처리 과정을 거쳐 재킷 한 벌이 만들어진다. 이 모든 공정을 다 합하면 최소 120 공정에 달한다.

최소 120공정이라는 말은 120공정에 추가 공정이 있다는 뜻이다. 그 추가 공정이 이른바 고급 정장의 요소이자 서진어패럴의 경쟁력이다. 이를테면 접착, 비접착, 반접착. 이는 재킷의 앞판을 이루는 천 뒤의 구조재에 대한 개념이다. 재킷은 개념적으로 뼈가 있는 옷. 셔츠가 흐물거리지만 재킷이 뻣뻣한 이유는 재킷의 섬유 뒤에 뼈대 역할을 하는 요소들이 있기 때문이다. 접착은 앞판 뒤에 구조재를 붙인 것, 반접착은 앞판 중 일부에만 구조재를 붙인 것, 비접착은 안 붙인 것이다. 비접착 봉제 공정이 조금 더 까다롭다. 더 흐물흐물하니까. 대신 입었을 때 조금 더 편하고 어깨로부터 떨어지는 옷의 실루엣도 조금 더 자연스럽다. 이런 미세한 사양들이 자동차의 옵션처럼 들어갔다 빠졌다 하면서 옷의 유형적 사양을 만들고, 그 유형적 사양들이 쌓여 무형적 느낌이 만들어진다.

어렴풋이 말하는 '자연스러운 느낌'이나 '나폴리 스타일'에는 모두 실질적 공정 차이가 있다. 딱 하나의 공정을 위해 전용 설비가 필요할 때도 있다. 서진어패럴 공장에도 그게 있다. 고가 재킷은 라펠이 각 잡히듯 접히는 게 아니라 종이를 말듯 곡선을 그리며 접힌다. 그것도 별도의 기기를 쓴 별도 공정 추가의 결과물이다. 서진어패럴 공장에는 그 기기도 있다. 여름에 생산하는 옷과 겨울에 생산하는 옷은 습도 차이 때문에 출고할 때 습기로 인해 구김이 갈 수 있다. 그래서 서진어패럴에는 옷에 가습을 시켜주는 장치도 있다. 옷의 각 부분에 열과 압력을 가해 섬유에 조금 더 힘을 넣어주는 장치도 옷의 부위별로 나뉘어 있었다. 각자의 생산 라인에 각자의 기기가 있고, 그 기기를 다루는 전문 근로자가 있다. 이 모두를 보니 실제로 본 정장 공장은 일종의 장치 산업에 가까워 보였다.

이곳을 들여다보며 내 자신이 옷에 대한 이분법에 빠져 있었다는 사실을 깨달았다. 그 이분법의 이름은 장인 vs 공장이었다. 왠지 얼굴부터 분위기 있게 생긴 장인은 물건 하나하나에 자신의 영혼을 담아서 만든다. 익명의 공장 근로자들은 영혼 없이 기계적으로 각자의 생산 라인 위에서 물건을 만든다. 현실은 둘 다 아니었다. 근로자들이 각자의 생산 라인에서 물건을 만드는 건 맞다. 그러나 거기에는 달인의 숙련도와 장인의 몸가짐이 있었다. 장인에게 영혼이 있다면 공장에도 영혼이 있었다.

각 라인의 장인들이 모여 분업화를 완성하면 개인이 도달할 수 없는 기적이 일어난다. 그 기적의 이름이 대량 생산이다. 재킷 어깨에 소매를 꿰매는 일을 하시던 분은 그 일만 50년째다. 서진어패럴 공장에는 같은 라인에서 수십년 일하는 분들이 한두 분이 아니다. 이런 공정들이 모여 서진어패럴이 하루에 만들 수 있는 재킷은 270매에 달한다. 아담 스미스가 <국부론>에서 설명한 대량 생산의 마법이 여전히 경기도 안양에서 이루어지고 있다.

<국부론>이 18세기에 나왔으니 21세기의 대량생산은 한층 고도화되었다. 다품종 소량 생산으로. 서진어패럴의 경우 그 고도화는 캠브리지멤버스 MTM으로 구현되었다. 캠브리지멤버스 매장 중 MTM 서비스를 지원하는 곳에서 사이즈 재고 서비스를 신청하면 이곳에서 사이즈에 맞는 옷을 제작한다. 실제로 이날 공장에 갔을 때도 서울, 충청, 경기 등 각지에서 주문한 옷 생산이 완료되어 출고를 기다리고 있었다. 내가 처음에 본 풍경인 재킷에 비닐 씌우는 달인 근로자도 이곳에서 일하시는 분이다. 나도 모르게 옷이 만들어지는 맨 마지막 과정을 가장 먼저 본 셈이었다.

가치와 가격은 비례하지 않으며 헌신과 보답 역시 늘 일치하지 않는다. 세상의 인과와 우리의 희망보다 큰 시대의 흐름 때문이다. 서진어패럴 공장도 비슷하다. 이 곳은 한국 최고 사양의 정장 대량생산이 가능한 공장이다. 나폴리 스타일이나 라펠 둥글리기, 섬유 스팀 등의 공정을 구현 가능한 한국 공장은 서진 뿐이다. 2022년 카타르 월드컵 때 한국 국가대표팀 축구선수가 입은 옷도 서진어패럴에서 만들었다. 서진은 일종의 자존심이었다. 의류 공장들이 모두 중국으로 넘어갈 때도 안양에서 옷을 만들었다. 서진어패럴은 몇 년 전만 해도 300명이 넘는 근로자가 각자 자리에서 헌신해 하루에 최대 570벌의 재킷을 만들었다.

과거의 일이다. 서진어패럴의 일 생산량은 조금씩 줄어든다. 정장을 입지 않는 세상이 왔기 때문이다. 이제 보수적인 회사들까지도 여름 평일 반바지 출근을 주장하는 세상이다. 경조사에 정장을 입지 않아도 문제가 없는 세상이다. 생활 필수품으로의 정장이 사라진 것이 사회 전체적으로는 어떤 의미일지 몰라도 공장의 생산에 안 좋은 영향을 미치는 건 확실하다. 가죽이나 시계 등 옛날 기술로 옷을 만드는 업체들은 자신들의 생산 자체를 신화화하고 숙련공을 영웅으로 만들며 이 물건의 비싼 가격을 정당화하기도 한다. 반면 서진이 자랑하는 설비와 숙련 근로자의 이야기는 세상에 많이 알려지지 않았다. 이들이 만들어내는 높은 수준의 대량생산물 역시 그렇다.

서진어패럴에는 정년이 넘으신 근로자분들도 많다고 했다. 정년은 60대지만 이 분들께서 워낙 정정하게 일을 잘 하시는데다 젊은 사람들이 이런 일을 하지 않으려다 보니 정년 퇴직 후 1년 계약직으로 다시 입사하신다는 것이었다. 이런 이야기까지 듣고 있으니 없던 물욕이 생기기 시작했다. 나 역시 재킷을 자주 입지는 않지만 서진어패럴 공장에서 만든 재킷을 한 번 사고 싶어졌다. 나라도 이 시대의 유산을 하나 쯤은 남겨두고 싶어진 것이었다. 멀지 않은 미래에 "이건 아직 한국에서 복잡한 대량생산이 가능하던 시절에 샀던 옷이야." 라는 말을 할 날이 올 것 같아서.

정보를 찾고 정리해 페이지를 만듭니다. 2023년에는 잡지사 에디터로 일하며 각종 매체에 원고를 기고하고 있습니다.

첫번째 댓글을 달아보세요!